日期: 2023-05-19 浏览量:744 来源:辽宁省人民政府网站 责任编辑:贾晶晶 文字大小: 大 中 小

初夏时节,辽宁阜新市彰武县一万多亩水稻拉开插秧序幕,在大冷镇新台子镇西三家子村的一片水田里,伴随着轰隆隆的机器声,十多台插秧机有序地在田间穿梭,一株株翠绿的秧苗均匀地插入田中,为原本光亮如镜的水田披上了“绿衣”。彰武县生态环境局局长彭宏川告诉记者,这一万多亩水田其实是当地五大治沙工程中的以水含沙工程。

实施以水含沙工程 实现“柳河大治理”

彰武县地处辽宁省西北部,科尔沁沙地南部,位于蒙古高原与辽河平原之间农牧交错带,是典型生态脆弱区,是国家一级生态敏感带,也是新中国科学治沙开启地。

柳河是辽河中下游侧的一条多泥沙支流,素有北方“小黄河”之称,柳河彰武段由于河道均为沙化土壤,受河冲刷,水土流失严重,河水含沙量极高。秉承“留住水、含住沙、改良田、保生态”的治理举措,彰武县通过兴修大型水利设施建设,把闹德海水库的水引入约6万亩的沙化耕地,通过旱田改水田,实现以水含沙,完成旱田改水田约1.2万亩,项目区农民户均增加收入约2.4万元。

实施以树挡沙工程 实现“沙地变林海”

上世纪50年代初,彰武县在全国成了第一个风沙研究所,经过70年坚持不懈进行沙地造林的研究和实践,彰武县成功建造了我国第一片樟子松引种固沙林,开创了我国樟子松治沙造林的先河,成为河北塞罕坝、陕西榆林等“三北”防护林的核心树种。

彰武县以入列“全国三北防护林建设重点县”为契机,大力开展植树造林,营造了宽2公里、长171公里的辽西北边界防护林带;在柳河沿岸营造宽100至500米、长117公里的护岸林。从一棵树,到一片林海,防护林带向科尔沁腹地推进了13公里,有效阻挡科尔沁沙地南侵,筑起一道生态安全屏障。

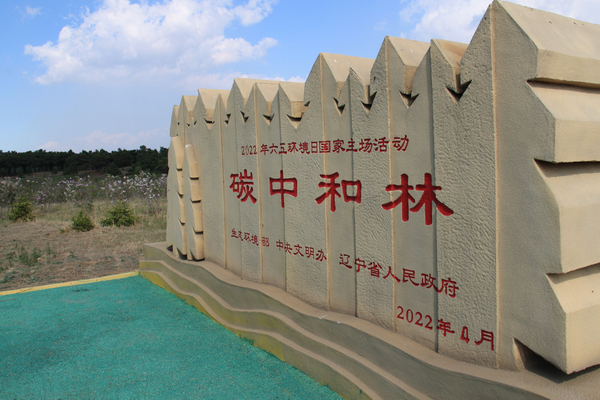

2022年,辽宁省第一片碳中和林在彰武县章古台镇种下。这片林地共栽种彰武松、油松等树种1万余株。

这里作为2022年六五环境日国家主场活动碳中和公益行动植树造林项目,累计可中和二氧化碳排放量超过6000吨。

实施以草固沙工程 实现“沙丘绿起来”

经过几十年的防沙治理,彰武生态环境出现好转,但半流动沙丘、风蚀点问题仍然突出。2018年8月,彰武启动实施百万亩草原生态恢复工程。历时四年多的不懈努力,草原植被覆盖度由治理前的不足20%提高到80%以上;植被草层高度已由治理前的5-7cm提高到30-40cm。原本裸露的流动沙丘、半流动沙丘已全部固定,平均风速由3.4米/秒降到1.9米/秒,彰武县域扬沙天气由43天减少到5天。

截至目前,德力格尔草原风景区、巨龙湖风景区获评国家AAA景区,2021年以来累计吸引省内外游览观光游客达65万人次,实现经济收益5.8亿元。

实施以光锁沙工程 实现“沙固粮增产”

沙化耕地是彰武最大的内生性沙源,为此当地探索构建“以光锁沙”为主、多种新手段有机整合的沙化耕地创新治理模式,“以光锁沙”是用光伏阵列间距形成平铺式沙障,有效减少风速,利用光伏组件遮光降温、减少水分蒸发,促进土壤修复、植物恢复生长,保护地下水资源,实现生态效益、经济效益与社会效益多赢。

目前,彰武县共有光伏项目4个,共10.4万千瓦,治理沙化土地3930亩。2022年1-6月发电量为8888万千瓦时,实现税收收入2178万元,等效减少标煤约2.67万吨,减少二氧化碳排放超7万吨。

经过70年的科学治沙,6座万亩流动沙丘得到固定,北部地区严重沙化面积减少30%以上,彰武县沙化土地面积已经下降到199.66万亩,占全县总面积的36.56%;林地面积由中华人民共和国成立前的18万亩增加至212万亩,森林覆盖率由2.9%增加到31.47%;平均风速由50年代的3.4米/秒降为1.9米/秒,扬沙天气由1953年的43天下降到近十年的平均5天。

昔日黄沙漫天的景象早已不复存在,如今的彰武依托优势资源,打造了章古台国家级自然保护区、千佛山等景区,50万亩“山水林田湖草沙”相统一的生态治理区初步建立,“生态草原、美丽彰武”已经初显。一幅产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴美丽画卷,正日渐呈现在世人面前。

主办单位:阜新市人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室

地址:阜新市细河区中华路45号 邮编:123000 Email:fxzwgk@163.com

辽公网安备 21091102000041号

辽ICP备19010590号 网站标识码:2109000022

辽公网安备 21091102000041号

辽ICP备19010590号 网站标识码:2109000022

建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器

网站监督举报热线:0418-2196786 网站举报邮箱:fxzwgk@163.com