各县、区人民政府,市政府各部门、各直属单位:

现将《中国制造2025阜新行动纲要》印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。

阜新市人民政府

2016年4月6日

(此件公开发布)

中国制造2025阜新行动纲要

为全面贯彻落实《辽宁省人民政府关于印发中国制造2025辽宁行动纲要的通知》(辽政发〔2015〕67号)精神,明确我市制造业重点发展方向,推进结构调整与转型升级,加快阜新制造强市建设,努力构建阜新现代工业体系,全面提升制造业核心竞争力,建立制造业竞争新优势,结合阜新实际,特制定本行动纲要。

一、指导思想和基本原则

(一)指导思想。

深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕“四个全面”的战略布局,认真落实习近平总书记“四个着力”要求,充分利用国内外两种资源、两个市场,以加快转变经济发展方式为主线,以提高制造业发展质量和效益为核心,充分发挥市场主导和政府引导作用,立足创新驱动、两化深度融合、产业集约布局和绿色发展,全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构,不断增强制造业核心竞争力和可持续发展能力,实现全市制造业的平稳较快发展。

(二)基本原则。

坚持创新驱动。始终把创新摆在制造业发展全局的核心位置。充分利用和整合科技创新资源,强化企业创新主体地位,完善有利于创新的制度和政策环境,建立政产学研用相结合的有效机制,推动跨领域、跨行业联合攻关、协同创新,努力突破一批重点领域关键共性技术。

坚持结构优化。始终把结构调整作为建设制造强市的关键环节。彻底打破传统产业发展格局,大力发展先进制造业,加快改造提升传统产业步伐,加快培育发展新兴产业,淘汰落后产能,推动生产型制造向服务型制造的转变。优化产业空间布局,培育一批具有核心竞争力的产业集群。

坚持绿色发展。始终把可持续发展作为建设制造强市的重要着力点。积极构建绿色制造体系,加强产业政策导向,积极推行绿色制造标准,强化刚性约束。加快低碳技术的升级与应用,加快传统产业节能改造,扩大节能环保产品的推广应用,推动环保低碳、循环经济示范工程建设。

坚持两化融合。始终把新一代信息技术与制造技术深度融合作为重要抓手。充分发挥信息化在转型升级中的支撑和牵引作用,深化信息技术集成应用,着力发展一批智能装备和产品,积极培育新业态新模式,提高企业研发、生产、管理和服务智能化水平,加快推动制造业向数字化、网络化、智能化、服务化转变。

坚持质量为先。始终把质量提升作为建设制造强市的重要保障。强化质量意识、品牌意识和信誉意识,加强质量技术攻关,完善标准体系建设,加强人员培训,提高质量检测手段,提升产品一致性保证能力。建立质量信誉体系,营造诚信经营环境。

坚持开放合作。始终把开放合作作为建设制造强市的重要动力。进一步拓展视野,使阜新制造有机的融入国内外产业链条,充分利用全球资源和市场,主动开展产业全球产业布局,不断加强国内外交流合作。积极探索制造业合作新模式,加快推进制造业“走出去”的步伐,鼓励引进消化国内外先进适用技术,提升制造业开放发展水平。

(三)主要目标。

按照国家和省战略总体部署,立足阜新市情,力争通过“三步走”实现制造强市战略目标。

第一步:力争用十年时间,建成在全省乃至全国有一定影响力的制造强市。

到2020年,制造业保持平稳较快增长,经济运行的质量和效益明显提高;自主创新能力明显增强,以企业为主体的技术创新体系进一步健全,拥有一批重点关键领域核心技术和自主品牌;产业结构持续优化,战略性新兴产业比重明显提升,传统产业改造提升成效显著,新业态新模式不断涌现,产业集聚化发展特征明显;两化融合水平提升,新一代信息技术在制造业重点领域应用取得明显进展,主要行业关键工艺流程数控化率和数字化研发设计工具普及率明显提高;规模以上单位工业增加值能耗、水耗及污染物排放明显下降。

到2025年,制造业整体素质大幅度提升,自主创新能力显著增强,质量效益水平显著提高;优势领域竞争力全省领先,新兴产业快速发展,基础产业取得突破;拥有一批具备竞争力的龙头企业和产业集群,在国内外产业分工和价值链中的地位明显提升;产品数字化、网络化、智能化水平明显提高;规模以上单位工业增加值能耗、水耗及污染物排放达到全省平均水平。

第二步:到2035年,制造强市地位进一步巩固,制造业整体素质全面提升,优势行业形成全国创新引领能力。

第三步:到新中国成立一百年时,制造强市地位更加巩固,成为全国制造业具有重要影响力的地区。

二.重点领域及主攻方向

以《中国制造2025辽宁行动纲要》提出的重点领域为基础,立足阜新现有产业基础和科技优势,着眼未来发展,重点发展装备制造、农产品加工、轻工纺织、化工、电子信息、冶金工业、新材料、医药工业等8个重点领域,集聚创新要素资源,突破关键核心技术,加速科技创新成果转化,推动优势和战略产业发展,引领制造业向中高端迈进。

(一)装备制造业。

加快实施创新驱动发展战略,促进工业化和信息化深度融合,开发利用网络化、数字化、智能化等技术,发挥市场配置的决定性作用,增强产业核心竞争力。增强战略性新兴产业的支撑作用,推动液压、铸造两大支柱的产业链和价值链从低端向中高端的升级转化,打造全省乃至东北的装备制造业配套基地。

1.汽车、行走机械及相关配套产品。推进徐工集团合作项目,重点发展环卫系列设备、综合除雪车、事故抢修车等特种专用汽车。推进阜新德尔、阜新北星、申泰汽车等企业为沈阳华晨、长汽、上汽等为代表的汽车制造企业进行产品配套,积极研制变速器、转向泵、动力控制系统等关键汽车零部件,重点发展汽车动力转向泵、变速箱油泵、转向助力泵、电液泵、自卸车举升泵、高中压低噪音叶片泵、高中压齿轮泵、配套液压系统和汽车铸件系列产品。

2.石油、矿山机械及相关配套产品。推进航天神坤、驰宇石油、北辰液压、辽宁瀚石、百盛机械、金广矿山、环宇橡胶、嘉邦科技等企业,重点发展液压支架、采掘机、磨齿、减速器、输送带等矿山机械;竖井、水平井采油工具、气井钻采工具、智能带压作业修井设备等石油机械;进一步发展大型煤矿采掘成套设备、大型煤矿洗选成套设备等大型化、智能化的煤炭成套装备及配套的液压系统、冶金件、电子配件、机械配件等产品。

3.农用机械及相关配套产品。依托祥和农牧、瑞恩农机、辽宁禾功、阜龙农机、吉科生物等企业,大力推进国内外农业机械产业向高新开发区转移,重点培育和发展多功能联合收获、播种、秸秆收集储运、节水灌溉、农副产品精深加工专用设备、生物质能源设备、饲料机械等装备及关键零部件

4.节能环保装备。推进翔宇压滤机、金岛科技、东旺节能环保、维瑞电子环保等企业,加快开发推广节能环保技术和装备。重点发展高效节能电机、变频调速控制技术、能源管理系统、余热、余压、余能利用、高效照明产品、生物质锅炉、“三废”处理设备、高性能防渗材料等产品,推进治理装备系列化、成套化。

5.铸造。以阜新市铸造产业基地为核心,推进万达铸造、力达铸造、中孚轻金属、九丰液压等企业为沈鼓集团、沈阳机床等为代表的机械制造行业进行产品配套。继续秉持短流程工艺优势,重点发展铸钢、铸铁、铸铝产品。采用短流程V法铸造及消失模等先进铸造工艺,做强做大以黑色和有色精密铸造、超大吨位铸造为重点的铸造产业,积极推进铸造产业向大吨位及精密铸造方向发展。

6.电力配套产品。推进大金重工、华通管道、封闭母线厂、新能电力、北辰电力等企业,重点发展风电、水电、核电配套设备,以及变压器、高低压开关柜、封闭母线等。

7.智能制造。充分发挥列入省首批智能制造及智能服务试点示范的阜新氟产业开发区智慧园区项目的引领带动作用,重点推进以辽宁意昂3D打印机为代表的智能装备生产企业;以原有电子元件为基础发展起来的新一代信息技术配套产业;以辽宁宝瑞科技、新时代民爆为代表的数字化车间智能管理、自动化生产设备应用企业;以阜新德尔公司为代表的智能产业配套企业;以中国液压装备交易网、阜新液压气动网、0418商城、易迅汽车电子交易平台为代表的智能制造新业务。

(二)农产品加工。

依托沈阜200万亩现代农业示范带工程建设,充分发挥龙头企业的带动作用,加快推进农业产业化经营,重点培育一批特色鲜明、市场竞争力强的食品及农产品加工龙头企业,促进农产品加工由初级加工向精深加工转变。顺应时代需求,大力发展具有北方优势资源特色方便、休闲、功能性食品。

1.油料产业链条。做大鲁花、维远、康龙集团等现有企业,瞄准美国帮基集团、中粮集团、厦门银鹭等大企业开展招商,以花生油为主,形成特色功能油、花生乳、花生酱、休闲食品和花生、大豆蛋白等产品的加工链条。

2.畜禽产业链条。做大双汇、六和、辉山、关东肉业、桃李园民族特色食品、新益达等现有企业,新引进牛、羊、驴肉及其副产品深加工企业。以畜禽冷鲜肉及其副产品深加工制品为主,发展分割肉、冷鲜肉、熟食制品、清真食品和毛纺制品、羽绒制品等。

3.乳制品产业链条。做大伊利乳业、辉山乳业、得利来乳业、绿山羊乳业等现有企业,新引进高端奶粉、乳制品加工企业,大力发展液体奶、酸奶、配方奶和高品质奶粉等乳制品加工产品。

4.粮食深加工产业链条。做大小东北、佰富顺心、三沟酒业、华润雪花、屈氏庄园等现有企业,新引进杂粮制品、果糖、淀粉加工企业。重点发展杂粮制品、饮品、酒类、玉米果糖、变性淀粉、红绿豆沙、优质饲料等产品。

5.果蔬深加工产业链条。做大振隆公司、辽宁申博、丰泽树莓、辽宁田园、彩客彩刻等现有企业,新引进速冻蔬菜、脱水蔬菜、干果制品加工企业,大力发展南瓜籽仁、速食玉米、速冻蔬菜、树莓、马铃薯、食用菌等果蔬深加工产品。

(三)轻工纺织。

1.皮革加工业。依托清河门区10平方公里的现代皮革产业基地,围绕富新皮业、富国皮革等龙头企业,积极承接产业转移,抓好清洁生产和污染防治,应用新技术,全力发展制革、制鞋、皮件、毛皮及其制品等行业,形成3000万张成品革及毛皮的产能。积极开发皮革化工、五金、机械、辅料等配套行业,最终形成以制革为主导,产业链条完善,污染治理设施完善,配套服务平台健全的中国制革示范基地。

2.板材家居业。以彰武县规划面积18平方公里的林产品基地和省中小微企业创业基地为依托,围绕赛斯木业、格美特等龙头企业,大力发展板材家居建材。拉长产业链条,发展深加工,实现以单板加工为主,向多品种、深层次加工转变,由中高密度板、多层板、刨花板、细木工板等产品进一步加工成地板、家具、工艺盒。最终形成涵盖板材加工、家具制造、原辅料生产“林板家居一体化”林产品加工业,以及市场、物流等附属体系的中国北方家居基地。

3.纺织工业。做大福棉集团、超懿集团等企业,推进家纺和产业用纺织品加快发展。棉纺织及印染行业鼓励功能性纤维、复合纱线及新型面料、高档纯棉及多种纤维混纺、高档色纺纱线等研发和生产,加快生态纺织品和功能性纺织品研发和生产;产业用纺织品行业重点发展高档复合非织造布材料、高技术功能性过滤材料、新型土工合成材料、农用非织造布、生物医用防护材料、新型篷盖材料和骨架材料、汽车用纺织品、智能纺织品等新型材料。

4.服装工业。推进雅尊服饰、聚宝源等企业,重点发展皮衣制品。推进天佐羊绒、新意达等企业,重点发展羊绒衫等高档针织服装。推进珂曼服饰、大成服饰、贝丹琦服饰等企业,重点发展休闲装、时装、西装、职业装等品牌服装。服装行业实施品牌战略,推进服装定制的发展。

(四)化工。

依托省唯一的专业氟化工园区及大唐煤化工、金凯化工、天予化工、环宇橡胶等重点企业,做好顶层设计,促进氟化工与煤化工融合发展,改造和提升生产工艺,提高精细化学品的比重,增加高品级种类,推动煤化工、氟化工、橡胶、复合肥产品向精细化、高纯化发展,打造独具特色的精细化学品生产基地。

1.煤化工。依托煤炭优势,建设全国重要的煤化工产业示范基地。以大唐煤制天然气项目为牵引,加快配套项目集聚,统筹发展煤制天然气及综合利用、煤制乙二醇、煤制烯烃、煤制乙醇、煤制芳烃、天然气精细化工和煤化工装备制造八条产业链,不断向下游产业延伸,拉长和拓宽产业链,提高附加值和经济效益。重点建设一批LNG、甘氨酸等天然气深加工项目,煤焦油加工、粗酚加工等副产品加工项目,粉煤灰、二氧化碳等“三废”充分加工项目等。

2.氟化工。进一步优化调整结构,稳步提升基础氟化工原料供给能力,逐步完善和延伸氟化工产业链。围绕金凯化工、天予化工、恒通氟化学、东欣化工等龙头企业,重点发展含氟医药、农药、染料中间体、五氟化碘、氟碳醇、锂离子电池电解质、含氟液晶材料及中间体等含氟精细化学品;氟树脂与氟橡胶等含氟聚合物;氢氟酸、含氟特种气体及其延伸产品等无机氟化物;用作制冷剂、发泡剂、喷雾剂、清洗剂和灭火剂的氟化烷烃及ODS替代品等。

(五)电子信息产业。

结合阜新电子元器件产业现有基础,以电容器、电力电子元器件等为重点,推广互联网、物联网应用,使我市企业在智能制造、个性化定制、网络化协同制造水平等方面,迈进“互联网+”行动中,跟上“中国制造2025”的步伐,带动全市电子信息产业产品向多元化、智能化、数字化方向发展。

1.电容器系列产品。推进辽宁迪亚电子、辽宁亿金电子、新亚电子、节可达电子等电容器生产企业,重点发展金属化薄膜电容器、铝电解电容器、超大容量电容器、低压电力补偿电容、电机启动电容、交流马达起动电容器等产品。通过技术改造,扩大企业生产规模,并适当引进域外高端电容器生产企业。同时,着力引进薄膜、镀膜、金属引线、灌封材料等原材料生产项目,延伸产业链条。

2.半导体器件系列产品。推进阜新嘉隆电子、阜新天琪电子、辽达电子等企业,重点发展电力电子元器件(方形玻璃钝化芯片、圆形芯片)、晶闸管、整流管、电力半导体模块等产品。结合产业发展规划,引进为半导体器件提供配套的单晶硅、管壳(陶瓷金属化)、铝型材、产品封装等中上游产业,以芯片、晶闸管、整流管为主链条的下游整机生产企业,形成一条完整的产业链条。

3.电线电缆和防爆通讯器材系列产品。推进辽宁红蕴、阜新信通线缆等企业,重点发展电缆、光缆系列产品,引导企业提高自主研发能力,降低技术依赖性,逐步形成为有线电视、国防、数字通信、计算机网络及各相关产业配套的能力。推进阜新中安防爆、辽宁安煤电力、阜新北方防爆器材等企业,重点发展生产防爆通讯器材、电子开关等系列产品。在现有防爆配套件生产、研发的基础上,向矿山、石油、化工防爆通讯整机等方向发展,推动防爆通讯技术的提升。

4.新能源电池和光伏电池组件。推进中寰新能源科技有限公司汽车动力新能源电池系列产品项目,该电池具有容量高、使用寿命长、成本低的特点,结合产品开发、市场拓展,带动上下游产业协同发展。推进阜新康博阳光能源有限公司500MW太阳能电池组件生产项目,同时延伸上下游产业链,发展多晶硅产品和光伏发电产业,形成完整的光伏产业链。

(六)冶金工业。

1.钛产业。围绕久星钛业、鹦鹉钛业、奥凯佳钛业等高钛渣生产企业,引进大型轻质钛合金生产企业,整合资源,优化布局,打造钛产业基地。推进晟宇铸造、华禹冶金等铸造企业,重点发展铸件、泵体、阀体、叶轮及人体植入工具等钛合金材制品,大力发展面向航空、航天及核电等高端领域所需的钛合金新材料以及关联深加工项目,同时发展四氯化钛和复合二氧化钛等产品。

2.铜冶金。以远东铜业为龙头,结合矿铜冶炼和废铜精炼,实现矿山开采、粗铜冶炼、精铜冶炼、副产品回收并深加工、稀贵金属的提炼等完整的纵向一体化的产业链。进一步向下游延伸产业链条,发展电线电缆、阀门、模具、泵等铜深加工制品。

(七)新材料。

1.新型绿色建筑材料。围绕大宗工业固体废弃物资源综合利用,以打造循环工业产业链为重点,以煤矸石、粉煤灰综合利用为主攻方向,大力发展循环经济,实现资源的高效利用和循环利用,达到低消耗、低排放、高效率。重点发展蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板、预制复合墙板(体)等新型绿色建筑材料。

2.装配式建材。依托辽宁宝厦、汉石集团等现有企业,引进行业龙头企业,建设绿色建筑产业化基地,重点发展包含墙体材料、楼板材料、钢结构防火包覆产品、外墙保温装饰一体化系统、特种干粉砂浆生产制造、彩色透水砖、建筑厨卫一体化产品、节能门窗、光热产品、地源热泵加工等产品的钢结构装配式建材。

3.硅砂产业。围绕我市丰富的硅砂资源的深度开发和利用,加快发展硅砂铸造材料、建筑装饰材料及玻璃制品。以打造硅砂资源整体开发利用和精深加工产业链为重点,以各种高端铸造材料和新型建筑装饰材料为主攻方向,推进联信、兆峰等现有企业,重点发展新型覆膜砂、石油压裂砂、微晶玻璃、乳浊玻璃等硅砂产品。引进国内外大型砂芯制造企业,提高硅砂产品附加值。引进国内新型建筑装饰材料企业,开拓硅砂产品的新方向。

4.膨润土、岩棉、玄武岩等非金属矿。引进使用非金属矿深加工先进技术,开发非金属矿深加工项目,重点发展玄武岩纤维及其他非金属纤维、岩棉制品、膨润土制品、陶瓷球等,为高新技术产业提供基础原料。

(八)医药工业。

推进天士力、凯莱英、康泰药业、东宁药业、天华生物制药、阜新蒙药等医药生产企业,大力发展具有自主知识产权药物、专利到期仿制药、现代中药(蒙药)、功能性保健品。加快推进重大疾病、多发性疾病及传染病领域自主知识产权重大创新药物产业化。把握全球一批创新药专利到期的机遇,提前布局,开展仿制药研究,实现一批临床用量大的专利到期药的仿制上市;大力发展生物技术及应用产品;大力发展现代中药,加快对传统中医药(蒙药)名医名方的开发应用、名优中成药(含蒙药)的二次开发和现代剂型的产业化;研究开发保健醋、功能性休闲食品等功能性保健品。

三、重点工程

(一)创新能力提升工程。

加快创新体系建设。强化企业技术创新主体地位,鼓励企业建设省级以上技术中心、工程(技术)研究中心、重点实验室、博士后创新实践基地、院士工作站等,提高企业研发机构比例,形成高层次人才和实用技能人才配备有序的创新团队。支持装备制造、精细化工、电子信息等行业加强产业链上下游合作,提高协同创新、集成创新和引进技术的消化吸收再创新能力。促进企业建立和完善吸纳科技人才新机制,大力培养和引进领军型企业人才、创新型科技人才和高素质专家型人才。

加快关键核心技术攻关。以高端装备、关键材料、基础零部件等关键领域为重点,围绕重点工程建设和重大技术装备需求,推进企业突破和掌握一批关键核心技术,研制一批重大装备和关键产品。力争通过企业并购、引进海外先进适用技术、首台套重大技术装备等政策的引导,加快形成一批具有自主知识产权的核心技术,提高重大技术装备国产化水平,培养一批掌握核心技术的创新型企业。

(二)结构优化升级工程。

调整优化传统产业布局。发挥沈阳经济区和辽西北地区的区域经济优势和特点,制定产业转移指导目录,结合环评规划和产业结构布局调整完善工业园区建设发展规划,加强园区配套能力、服务能力建设,积极主动参与省内地区间传统产业合作和有序转移。进一步做好承接产业转移示范园区建设工作。

推进优势产业集聚发展。改造提升制造业重点集聚区,以带动性强的龙头企业为依托,支持以产业链为纽带,加快推动产业集群集聚建设。通过加强对工业园区发展的规划引导,提升信息服务、污染处理等基础设施能力,提高土地资源利用水平,促进产业集聚区规范有序发展。

加强企业技术改造。推进重大工业项目建设,运用先进适用技术和高新技术改造提升传统产业,促进新兴产业规模化发展,加快新兴技术与传统产业的有机融合,促进新技术、新产品和新兴业态发展,引导企业优化投资结构,加快高新技术产业化步伐,培育新的经济增长点。重点推进100项代表我市制造业发展水平、体现地区产业优势和行业特点的重点工业项目建设,提高投资质量和效益。

(三)智能制造工程。

加快企业信息化改造提升。深化信息技术在装备、石化、冶金等传统产业中的集成应用,促进企业研发数字化、生产集约化和管理现代化水平的提升。在机械装备、汽车等行业,重点推动数字化协同设计、产品全生命周期管理等方面的应用,提高信息化管控水平;在冶金、石化、建材等行业,重点推动主要耗能设备和工艺流程的智能化改造,提高安全生产、节能降耗水平。

提升产品智能化水平。鼓励我市传统制造企业与省内外IT企业联合研发产品,推动嵌入式芯片、可编程控制器等智能技术和装置在工业产品中的应用。培育一批拥有自主核心技术的智能化产品,加快智能装备、先进制造装备、汽车船舶电子产品等产品的研制与应用。推进一批智能制造示范应用项目。

加快工业软件振兴,推广物联网、互联网应用。推进物联网技术在企业生产过程的智能管理与控制、危化品管理和环境监测、食品企业产品可追溯系统等方面的应用。支持以传统工业企业需求为导向的软件研发设计和应用实施,推进嵌入式软件和行业解决方案的开发应用。加快构建优先发展的产业集群信息化公共服务平台,鼓励平台提供“外包式”信息技术应用服务。鼓励重点企业以电子商务为手段提高供应链协同、商务协同水平,带动产业链上下游企业发展。

(四)工业强基工程。

统筹推进“四基”发展。坚持问题导向、产需结合、协同创新、重点突破的原则,立足现有基础和优势领域,紧紧围绕我市重点产业发展方向,研究工业基础能力提升的重点方向、主要目标和实施路径,根据产业发展情况组织实施一批重点工业强基项目,引导政策、资金等各类资源要素向“四基”领域倾斜。

提高工业基础领域创新能力。优化工业基础能力技术创新环境,加强高端人才的引进和培养,加强工业基础领域的知识产权保护,整顿规范市场秩序,加强自主品牌培育。鼓励企业与科研院所、高等院校、下游用户联合建立研发机构、产业技术联盟等技术创新组织,积极开展基础领域技术的研究攻关。加大工业基础领域企业技术改造力度,提高产品质量、可靠性和寿命,做好示范应用及推广应用,推进创新成果产业化。

加快重点领域突破。加强产业对接,围绕重大工程急需,重点推进精密铸造及复合加工等高端基础工艺的技术攻关和推广应用,推进高端氟材料、高速列车高性能结构材料等关键基础材料的开发与应用,推进一批高精密、高可靠性关键核心部件的研制与应用,促进首次示范及推广应用,带动产业基础整体提升。

(五)质量品牌提升工程。

加快提升产品质量。针对汽车、石油矿山机械、农业机械、关键原材料、基础零部件、电子元器件等重点行业,加强可靠性设计、试验与验证技术开发应用,推广采用先进成型和加工工艺、在线检测装置、智能化生产和物流系统及检测设备等,使重点实物产品的性能稳定性、质量可靠性、环境适应性、使用寿命等指标达到国际或国内同类产品先进水平。

推进工业品牌建设。引导企业导入卓越绩效等先进管理方法,围绕研发创新、生产制造、质量管理和营销服务全过程,提升内在素质,夯实品牌发展基础。打造一批特色鲜明、竞争力强、市场信誉好的产业集群区域品牌。建设品牌文化,引导企业增强以质量和信誉为核心的品牌意识,树立品牌消费理念,提升品牌附加值和软实力。

创建品牌发展激励机制。完善工业品牌培育、评价、宣传和保护机制。实施名牌发展战略,发挥品牌引领作用,制定并实施名牌发展的激励政策和扶持措施,保护名牌产品生产企业的正当权益,对符合政府采购政策的“名牌产品”列入各级政府采购目录。加快质量管理体系建设,引导企业建立健全质量管理体系,设立“阜新市市长质量奖”,并给予相关的政策和资金奖励。

(六)绿色制造工程。

加大产业政策引导力度。围绕传统产业升级主攻方向和绿色发展目标,从严控制高耗能产业和产能过剩行业项目,加快淘汰落后产能,突出抓好传统产业绿色改造升级、资源高效循环利用项目。积极推行绿色制造标准,以企业为主体,开发绿色产品,建设绿色工厂,严格工业固定资产投资项目节能审核。

加快企业绿色化改造。在铸造、化工、皮革、建材、冶炼等传统行业加快推广节能环保技术、工艺、装备的应用。重点推广工业窑炉改造、余热余压利用、电机系统节能等新技术新装备,加强低碳技术研发和应用,发展可再生能源。支持企业实施资源循环利用、再制造示范工程。推进环保产业发展,通过示范工程的带动作用,提高先进节能环保技术与装备使用率,减少“三废”排放,促进单位工业增加值能耗逐年降低,主要污染物排放大幅削减。

(七)制造服务协同发展工程。

推进研发设计专业服务机构建设。围绕外观造型、功能创新、包装展示等重点环节,支持传统工业企业与设计企业开展多种形式合作,扩大工业设计服务市场。充分利用现代信息网络技术平台,培育发展一批具备较强竞争力的专业化研发服务机构。鼓励氟化工、液压等重点产业集群建设一批面向生产经营的公共研发、检测和信息服务平台。

提升信息化服务水平。鼓励制造企业运用互联网、物联网、大数据等信息技术,以商务咨询、售后服务等方式为用户提供整体解决方案、个性化设计、便捷化制造等服务。发展远程检测诊断、运营维护、技术支持等售后服务新业态,提升商务咨询服务专业化、规模化、网络化水平。促进维护维修服务业务模式创新,鼓励开展设备监理、维护、修理和运行等全生命周期服务。

加快物流服务系统建设。引导企业加快物流业务整合、分离和外包,推进各行业电子商务平台与物流信息化集成发展。加强产品流向跟踪、状态监控和来源追溯信息化管理,提高食品、农产品等冷链物流信息管理水平。鼓励服务创新和商业模式创新,支持企业间电子商务(B2B)发展。

(八)开放合作工程。

大力实施资源引进。针对制造业结构调整、转型升级发展需求,有针对性的引进跨国公司在高端装备、精细化工、新能源、新材料等产业领域进行投资。进一步发挥好企业并购、引进海外先进适用技术等政策措施,支持企业通过海外并购获得先进技术、设备、品牌、市场和其他重要资源;支持企业通过引进技术,加强消化吸收再创新能力,在关键核心技术上取得突破,提升企业技术研发实力,切实提高企业核心竞争力。

加快实施“走出去”战略。抓住国家实施“一带一路”倡议,支持企业扩大对外投资。鼓励企业按照自主决策、自负盈亏、自担风险的原则,遵循国际惯例和商业原则,开展国际产能合作。鼓励有实力的企业在境外建立产业基地,鼓励企业间以产业联盟的方式,在境外开展成套工程项目承包,建立境外研发中心、营销网络和区域营销中心,在全球范围内开展资源配置和价值链整合。

四、保障措施

(一)加强组织领导。

阜新市制造强市建设领导小组负责统筹协调全市制造强市建设工作,推动落实国家、省重大政策措施,研究部署全市制造业发展的重大规划、重大政策、重大工程专项和重要工作安排,指导各县区、各部门开展工作,督促各县区加快制定并落实《中国制造2025》实施方案,协调跨地区、跨部门重要事项,加强对重要事项落实情况的督促检查。设立阜新市制造强市建设战略咨询委员会,对全市制造业发展的前瞻性、战略性、长远性重大问题开展研究,对本行动纲要实施提出咨询评估意见。

(二)强化政府服务职能。

加快政府职能转变,深入推进简政放权,最大限度地取消和下放行政审批事项,推动工业投资管理重心由事前审批向加强事中事后监管转变。全市各部门要加强项目前期基础工作,在项目前期工作阶段,各部门要提前介入,简化手续、减少环节,建立和完善重大项目绿色审批通道,提高审批效率。积极发展混合所有制经济,大力发展民营经济,进一步增强市场主体活力。

(三)加大政策扶持力度。

积极争取东北老工业基地振兴、“突破辽西北”等各项优惠政策,积极争取国家、省支持制造业发展的相关政策和资金。引导社会资本参与制造业重大项目建设、企业技术改造和关键基础设施建设。在智能制造、“四基”发展、两化融合、高端装备等制造业转型升级的关键领域,加大政策支持力度。完善和落实支持创新的政策措施,支持制造业重点领域的科技研发、示范和规模化生产。

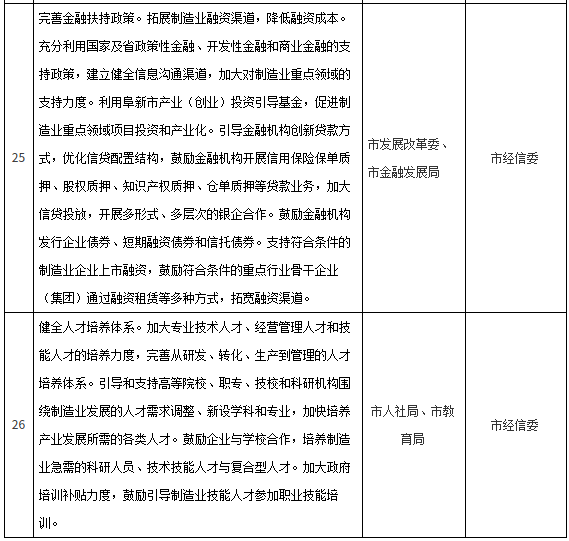

(四)完善金融扶持政策。

拓展制造业融资渠道,降低融资成本。充分利用国家及省政策性金融、开发性金融和商业金融的支持政策,建立健全信息沟通渠道,加大对制造业重点领域的支持力度。利用阜新市产业(创业)投资引导基金,促进制造业重点领域项目投资和产业化。引导金融机构创新贷款方式,优化信贷配置结构,鼓励金融机构开展信用保险保单质押、股权质押、知识产权质押、仓单质押等贷款业务,加大信贷投放,开展多形式、多层次的银企合作。鼓励金融机构发行企业债券、短期融资债券和信托债券。支持符合条件的制造业企业上市融资,鼓励符合条件的重点行业骨干企业(集团)通过融资租赁等多种方式,拓宽融资渠道。

(五)健全人才培养体系。

加大专业技术人才、经营管理人才和技能人才的培养力度,完善从研发、转化、生产到管理的人才培养体系。引导和支持高等院校、职专、技校和科研机构围绕制造业发展的人才需求调整、新设学科和专业,加快培养产业发展所需的各类人才。鼓励企业与学校合作,培养制造业急需的科研人员、技术技能人才与复合型人才。加大政府培训补贴力度,鼓励引导制造业技能人才参加职业技能培训。

附件:重点任务分工方案

附件:

主办单位:阜新市人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室

地址:阜新市细河区中华路45号 邮编:123000 Email:fxzwgk@163.com

辽公网安备 21091102000041号

辽ICP备19010590号 网站标识码:2109000022

辽公网安备 21091102000041号

辽ICP备19010590号 网站标识码:2109000022

建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器

网站监督举报热线:0418-2196786 网站举报邮箱:fxzwgk@163.com